La peregrinación

A nuestros peregrinos guadalupanos

de cada año que no pierdan la fe porque

vendrán tiempos mejores.

–¿Sabes que hoy es la peregrinación de la Virgen? —preguntó la madre abriendo tamaños ojos a su hija.

–Sííí, mamá, sííí –contestó Carmen.

–¿Y qué esperas para arreglarte? Hace un año te pasó lo mismo, a la mera hora cerrabas y abrías los cajones de tu recámara.

–Déjala María –dijo su padre-. Ella sabe lo que hace, no la presiones. Sólo falta que vengan las madres del colegio a nuestra casa y se la lleven a la fuerza, ¡el colmo!

–Pues aunque tú no lo creas es trabajo también de ellas, velar por sus alumnas y por esa falta de vocación. Carmen me da la impresión de que ya no es la misma jovencita de hace dos años.

–Cómo quieres reconocerla si tú misma la has enviado a un colegio religioso donde se educa para servir a Dios y no a la vida.

–¿Y tú qué sabes de escuelas para señoritas, si apenas cursaste la secundaria. Además, es nuestra hija y tengo todo el derecho, como su madre, a guiarla como lo hicieron mis padres conmigo.

–La peregrinación tendrá como destino el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, reiteró la madre alzando la voz para que oyera su esposo. Tu padre y yo iremos despuesito que haya comenzado, ¿vendrán Rosa e Isabel por ti?

–Bueno, yo espero que sí, mamá. Me conformo con la flaca de Isabel. A Rosa la llevará su novio.

–¡Pero niña, niña, qué novio ni qué nada, tu vocación es ante todo sagrada y de hoy en adelante tendrás que responder por tus actos!

–Isabel me trae buena suerte, mamá. Ella no es nada fijona y ríe todos los días. Cómo me gustaría ser como ella, con y sin colegio.

Desde muy temprano el sol caía tímido y sin fuerza. La radio habló de una onda fría proveniente del norte, pero nadie hizo caso. El viento tapizado por un cielo azul parecía congelarse en las esquinas, pero se doblaba como una laminilla plateada a la vista del sol que enceguecía los ojos de los peatones. Hacía frío y algunas calles permanecían solas. Otras, comenzaban a llenarse de personas de todas las edades.

–Ves como tengo razón mujer –apuntó el padre de Carmen–, nuestra hija quiere volar y tú no la dejas. Toda muchacha a sus dieciséis años anhela esa libertad que tú y yo no tuvimos, María, ¡entiéndeme!

–Mamá –señaló Carmen, alzando las cejas pobladas y con rápidos movimientos de los ojos–: acaba de llegar Isabel.

–¡Qué onda, Carmen! ¿Por qué te dejaste el uniforme del colegio? Ahora sí que pareces una religiosa o una monjita boba, ja, ja.

–Es cosa de mamá, flaquita chistosa. Con eso de que no quiere que pierda la vocación. Tú sabes cómo es ella, no es lo que yo quisiera, pero en fin. El abrazo de las dos amigas sonó como un eco lejano de nubes.

Carmen e Isabel salieron corriendo y sonriendo de la casa y se dirigieron a la iglesia del Perpetuo Socorro. Los agentes de tránsito con su

uniforme en verde aguacate y gorra azul marino, orientaban a los choferes de los vehículos a tomar el camino correcto. A unos quinientos metros los cantos se oían como oleadas de viento hechas voces. Unos y otros himnos a la Virgen de Guadalupe se desgranaban entre la multitud que ya comenzaba a caminar.

De la calle Juárez hacia el sur y centro toda vialidad estaba prohibida. Sobre las aceras la gente acomodó sillas, mesas, puestos de tacos y garnachas, radios con música norteña, además de dulces, lonches y refrescos. Algunas sombrillas sobresalían entre la multitud como raros objetos de playa entre las caras expectantes de alegría. A los oídos de las dos amigas llegaban con fuerza murmullos que iban tomando diferentes y espectaculares matices.

En puertas y ventanas los ojos de los católicos se asomaban con la certeza de que iban a ser testigos de algo. Algunas cámaras de video, radiograbadoras, celulares y cámaras fotográficas se disponían a captar aquel bullicio que ya en algunos cruceros explotaba.

A una cuadra, antes de llegar Carmen e Isabel a la iglesia del Perpetuo Socorro la peregrinación inició su andar. Una enorme frase abría el desfile: “Madre nuestra, guía nuestros pasos hacia el Padre”. Un grupo de jóvenes danzantes del templo de Fátima, seguidos de empleados de maquiladoras se entregaban al público en abierta disposición espiritual.

–¿Ya viste a Rodrigo en uno de los carros? Va montado en un cuadro. Tan chistoso que se ve vestido de Juan Diego. Jamás me lo imaginé así, a como es él de diablo y rockero, lo habrán subido al camión encadenado—dijo Isabel cuya sonrisa contagiaba a su amiga.

Carmen alzaba la vista por sobre el resto de las cabezas. Los grupos empresariales pequeños comenzaban a ser vistos por mil ojos. Desde aquella posición, la calle Abasolo al norte era una verbena: mariachis, danzantes, virgencitas de Guadalupe hechas de yeso, carros alegóricos de la leyenda de

Juan Diego y toda una atmósfera inquietante de inseguridad que con el frío viento se acrecentaba más y más.

Uno de los participantes gritó muy cerca de ellas:

–¡Viva la Virgen Morena! ¡Viva la Señora del Tepeyac!

Tan pronto como respondió el grupo en turno, Carmen se fijó que llevaban un estandarte. Eran los trabajadores del IMSS que izaban una pancarta donde se leía: “Padre: pequé contra ti, yo no merezco llamarme tu hijo”.

En ese instante, Carmen sintió un estremecimiento en su cuerpo. Pensó en las palabras de su madre. En realidad ella buscaba a Joselillo, del grupo de Maquiladoras San Francisco de donde era empleado de la empresa. Desde que puso un pie en la calle, Carmen se propuso pensar en la Virgen y en el amor pues en nada se contradecían, toda la semana se preparó para ver a Joselillo que participaría en la peregrinación.

Desde la acera de la parroquia las miradas se cruzaban con interés común. Cerca de diez camiones se apilaban en fila esperando su turno de salida. Muchachas y muchachos de empresas maquiladoras contenían su alboroto, mientras ensayaban algunos himnos alusivos a la virgen.

Ya para ese entonces la multitud se agolpaba en algunas esquinas. Casi a un tiempo danza, canto y mariachi entraban en entonación y acoplamiento. Los espectadores con una mano en la garganta participaban con sus gritos admirando la danza tlaxcalteca del Cerro del Pueblo, tan fervorosa y carismática en sus movimientos marciales que incitaban a ser imitados por jóvenes y niños.

–Carmen, no te me vayas a perder.

–No, flaca, aquí estoy contigo. Pero es que no lo veo, Isabel. No aparece el granuja de Joselillo. Se lo advertí cuando quedamos de vernos. A

veces pienso que es tan inseguro que no me deja otra opción que pensar lo peor.

–Ya vendrá, Carmen. Acuérdate del año pasado. No fue hasta el penúltimo cuadro que apareció disfrazado de Juan Diego, que ni tú misma lo reconociste. Tan mono que se veía con su bigotito caído.

–No te burles, Isabel.

–Y con el frío que hacía, que rajaba la piel. ¡Qué aguante, Carmen!

Siguiendo los pasos de la peregrinación dieron cuenta del cuadro “El Hijo Pródigo” que se alzaba ante los ojos maravillados de las dos amigas, los rezos y oraciones, con altavoces, los hacían llegar a todos los rincones más apartados de las casas.

A la altura de San Francisco, Carmen vio con sorpresa una frase escrita en una manta: “Hay redes, hay peces, faltan pescadores”. Hasta entonces recordó haberla escrito en un cuaderno. El mismo Joselillo se la había dictado una tarde de verano para su examen de historia del catecismo.

–Vas muy callada, Carmen, ya sabes que conmigo “abierta la puerta”.

–Pensaba en algo, flaquita, pero ya se me olvidó.

–Sí, como no, ja, ja. Sobre todo si se trata de un galán, un joven apuesto, de cejas pobladas como las tuyas.

De pronto el viejo de la danza las alcanzó y las tomó del brazo a las dos. Un gesto maligno e inocente se reflejó en las pupilas de las dos muchachas. Al zafarse, corrieron y se perdieron entre otro grupo participante de la peregrinación.

–Le viste la cara, Carmen, se parecía a mi suegro, ja, ja.

–No debiste correr, flaca, lo hacen de buena leche esos señores.

El color amarillo de la tarde tirando a rojo, caía sobre las fachadas de las casas. El cielo comenzaba a transformarse. En las aceras algunas señoras de

busto turgente reposaban con sus nietos, sentadas en sillas de madera, sin otro peligro que los gritos, las alabanzas y los vivas a la Virgen.

Carmen e Isabel se daban prisa por entre aquel torrente humano. Se olvidaban a veces de su búsqueda, mientras algunas miradas masculinas las flechaban de pies a cabeza.

–“Hay redes, hay peces: faltan pescadores”, recapacitó Carmen entrando a las calles de Victoria y Allende. Se vio de pronto inmersa en la frondosidad vegetal de la Alameda y en el recuerdo de aquellos otros días.

“El examen de catecismo no es fácil, Carmen”—le dijo Joselillo, a quien conoció en una reunión de jóvenes católicos. Al paso de los días llegó lo de siempre: las dudas, las expectativas de una buena relación cimentada en la vocación de ambos, servir a Dios o al diablo. Pensar en otras cosas, imaginar mundos e historias con las que habrían de enfrentar todos los días.

“¿Tú crees en la redes de Dios?”, le preguntó de súbito a él. “Soy muy poco cazador Carmen. Mis padres dicen que cumpla con mi trabajo, el resto vendrá por añadidura. A pesar de mi juventud me cuesta trabajo hacer amistades, quizá no soy lo que tú sueñas de mí. La esencia de mi trabajo consiste en la concentración y la buena disposición de servir a la gente, creo que es algo bueno porque todo mundo te conoce y te estima y cumples con tu deber”.

Carmen cerró los ojos y se vio reflejada en el patio de su casa, con una madre devota, piadosa y creyente que la mantenía a todas horas vigilada. “Mamá quiere que yo sirva a Dios, pero ignora el hecho de que yo no le pertenezco, soy diferente. Ella se parece mucho a la abuela, es de un carácter hosco y severo. Cuando pienso en mi madre, todo el amor que siento por la vida se desvanece en el aire. Mi padre, en cambio, es lo opuesto a ella, me defiende a su manera, sin embargo, me cuido de su exageración”—pensaba al andar de esquina en esquina.

A unos quinientos metros se alzaba el color verde de los árboles de la Alameda. Era una delicia respirar toneladas de oxígeno deprendiéndose al mismo tiempo de un trillón de hojas mecidas por el viento de la tarde. Recordó que una vez, tirada en el césped de la Alameda, vio bajar del cielo un ejército de ángeles, todo ellos con su mismo rostro, el de ella, alegres, vigorosos, se acercaban a ella y al momento de tocarla, ella despertaba.

–Ya vamos llegando, Carmen –dijo Isabel.

–¿No te has cansado, flaca? Y Joselillo como si nada. Poca cosa es este granuja que ni enseña las orejas de burro.

–¿Y qué tal si no lo dejaron participar este año, Carmen?

Con la mirada puesta en las torres del Santuario, una iglesia que se asemeja a la Catedral de Notre Dame de París, las dos amigas avanzaron por Pérez Treviño al poniente. Carmen creyó ver la silueta de Joselillo dibujada por los claroscuros de la tarde. La gente cortaba de cuajo los diálogos de Carmen e Isabel y el viento frío pegaba inmisericorde sobre sus rostros.

–“Flaca, aguafiestas” –pensó Carmen.

–¿Qué haremos entonces—dijo Isabel. A mí ya me cansó esto. No sé a ti.

–Mira, flaca, si quieres irte, vete. A lo mejor me encuentro a Rosa y su novio.

–Y qué dijiste, la boba de Isabel desaparece porque así. Pues no, ahora te aguantas monjita mía.

Como en los buenos tiempos pobres y ricos se fundían en un extraño calor humano que fluía de las calles en “T” a un extremo del Santuario. A la altura de la puerta principal del Santuario, Carmen observó de nuevo la frase escrita en la manta: “Hay redes, hay peces, faltan pescadores”.

–¿Qué miras, Carmen? –preguntó Isabel.

–Nada, flaquita, nada de lo que queda de una esperanza.

Creyó revelar Carmen en ese instante el contenido de la frase. Joselillo había sembrado en ella la duda universal. “Te he dictado una de las frases que encierra el deseo y el anhelo de Dios. Acuérdate, Carmen, que los evangelistas pescaban en el mar, donde el mismo Hijo de Dios multiplicó los peces y los panes”.

La musicalidad de sus palabras la afectaba de una forma feliz. A pesar de su juventud, el recuerdo de la voz de Joselillo la envolvía como el efecto de un perfume, acrecentaba su seguridad personal y el inicio de una vocación cercana al deseo de su madre.

Estaba segura que Joselillo, aunque estaba ausente, representaba una amistad diferente. “Sería fabuloso que yo me convirtiera en pez y él en un pescador”—pensó Carmen, sentada en una de las bancas del templo, sin darle importancia al intenso oleaje de voces, gritos y energías en movimiento.

Ya dentro del templo, las dos amigas sonrieron a su manera. Después de todo libres, felices y cansadas, frente a la imagen de la Nuestra Señora de Guadalupe volvían a sonreír mirándose una a la otra; era un 12 de diciembre y la espiritualidad las exhortaba a no perderse y a construir su propio destino a pesar de todo, en una época tan difícil pero solidaria con el ser humano.

Autor

Otros artículos del mismo autor

COAHUILA25 abril, 2024Presente Coahuila en el Auto Show Beijing 2024

SALTILLO25 abril, 2024Javier Díaz se compromete a agilizar trámites municipales

ENCABEZADO25 abril, 2024Celebran alcalde y Cabildo 130 años de la Normal

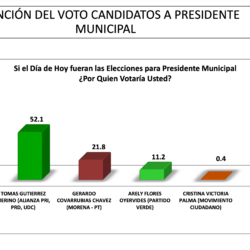

RAMOS ARIZPE25 abril, 2024Adelanta Tomás Gutiérrez en Ramos Arizpe, lleva una ventaja de 30 puntos